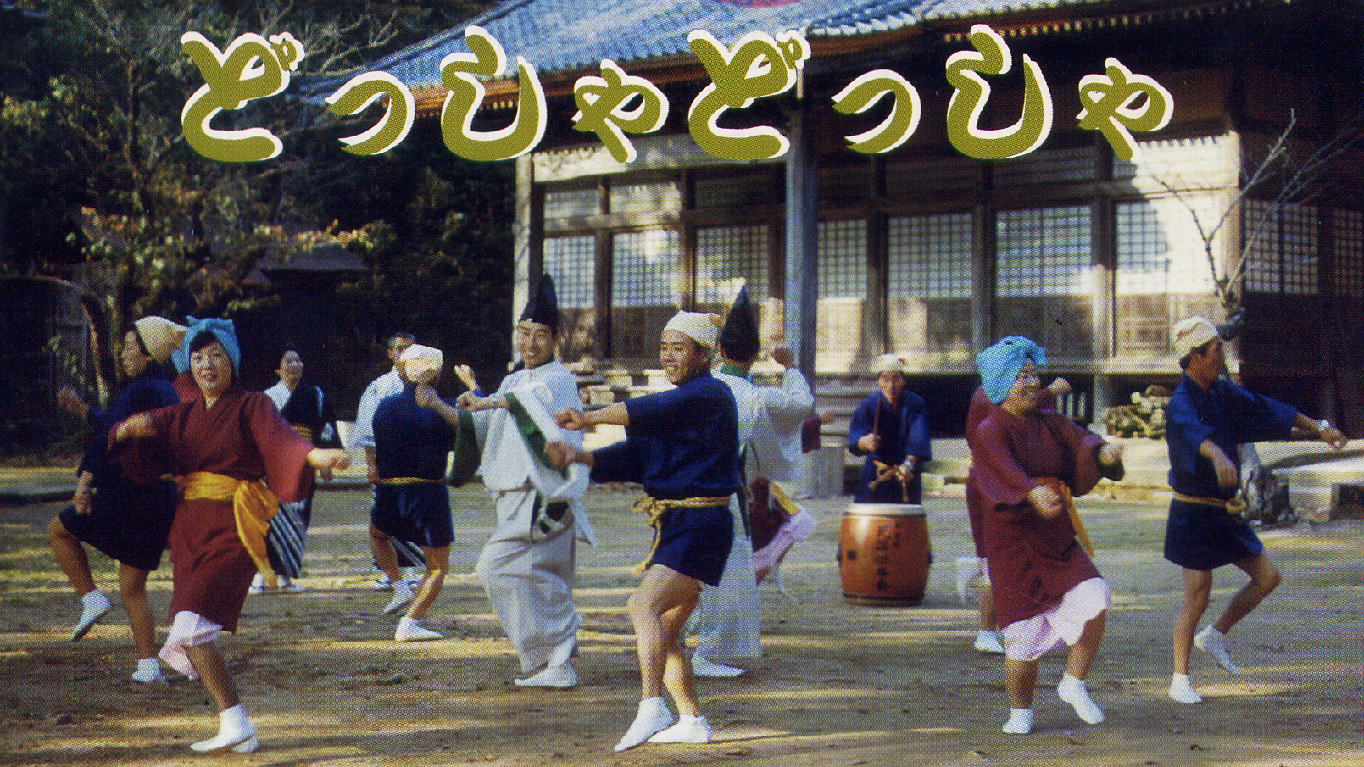

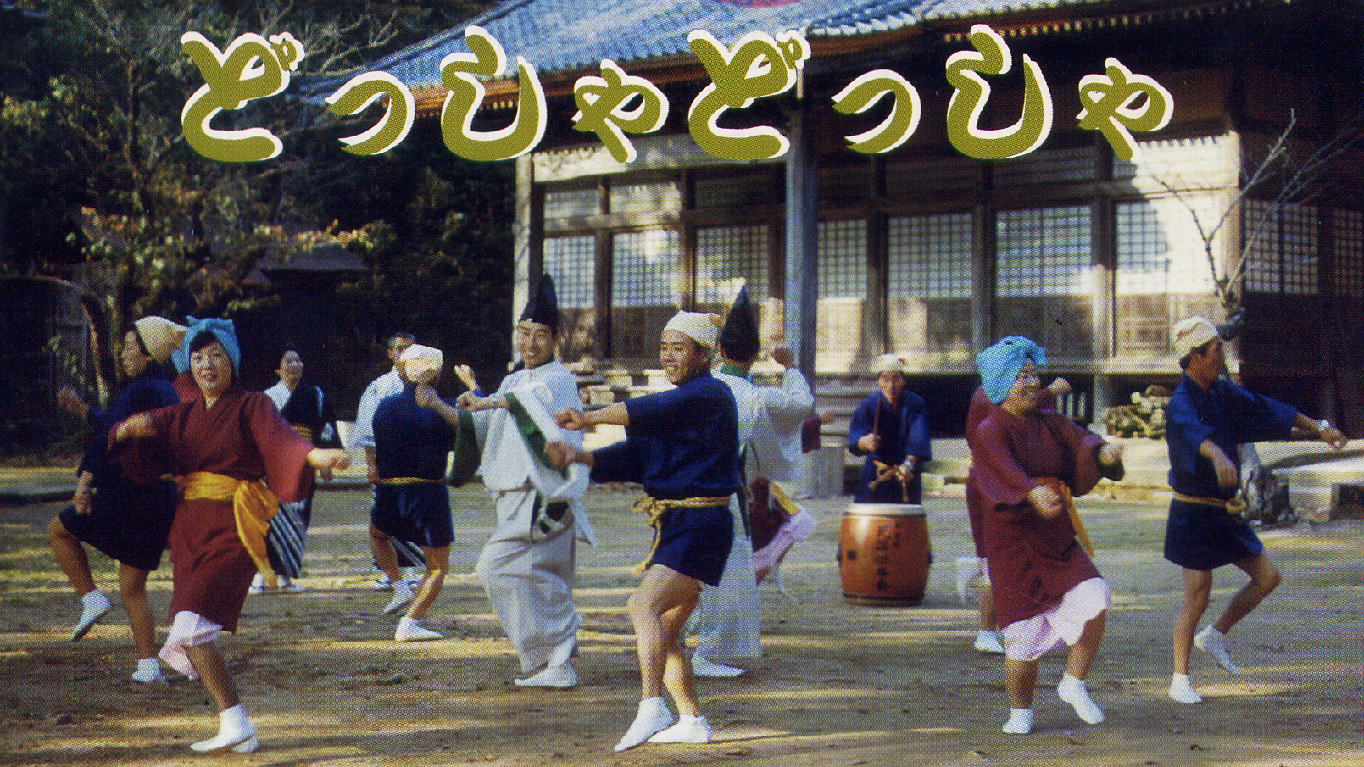

伝承地である真言宗安楽寺は、泰澄大師が養老2年(718)に開基したと伝えられている。加賀と越前の境に立地し、信仰・文化の中心として大いに栄えた。この古謡と踊りの原型は、古く農耕漁撈などの共同作業中心に自然に発生した労働歌と推定される。音律が、「辻の大門辻の 空の石垣なけりゃよい」のように、「3−7 7-5」という独特の音頭が伝承されている。こうした音律は、記紀や万葉などにもみられるもので、古代歌謡に近いといえる。問答形式のものが多く、北潟での暮らしをうたい、嘆きあるいは悲しみ、仏の加護を信じる趣を漂わせたものが多いのも特色といえるだろう。なお、囃し詞の「どっしゃ どっしゃ」に、「同信や同志や」の意味を当てはめようとする解釈もあるが、ごく自然に「調子づけ」「かけ声」が定着した擬声語と考えるのがよいだろう。

北潟小学校の子どもたちは、現在も、地元の北潟民謡保存会の方々の指導を受け、6月の花菖蒲祭り、7月の北潟祭り、9月の運動会、10月の公民館祭り等で披露している。(H22HP更新者による)

| (合唱) アラ どっしゃどっしゃどうえ て おど 手おさかたねて どっしゃ踊れ |

| しゅう きたがた しゅう アア 衆かいの 北潟の衆かいの (ソラコイ) かき なわ お オオ 柿のかたびらに (アラ縄の帯びー柿のかたびらに 縄の帯び) |

| なわ お アア しても 縄帯びしても (ソラコイ) たび しゅう エエ かもてもらわぬ (アラ旅の衆にーかもてもらわぬ 旅の衆に) |

| みやこ てんなしき みやこ アア 都 天王屋敷ヤ都 (ソラコイ) にし ひがし みな オオ 西も東も (アラ皆ござれー西も東も 皆ござれ) |

| そろ わか しゅう そろ アア 揃うた 若い衆が揃うた (ソラコイ) にばん あさ エエ 二番ぞろいの (アラ麻のようにー二番ぞろいの 麻のように) |

| にわ あんらくじ にわ アア 庭で 安楽寺の庭で (ソラコイ) おど エエ みこしかいたり (アラ踊ったりーみこしかいたり 踊ったり) |

| つじ だいもんつじ アア 辻の 大門辻の (ソラコイ) そら いしがき オオ 空の石垣ヤ (アラなけりゃよいー空の石垣ャ なけりゃよい) |

| えん まつば えん アア ご縁じゃ 松葉のご縁じゃ (ソラコイ) か お ふたり エエ 枯れて落ちても (アラ二人ずれー枯れて落ちても 二人ずれ) |

| わか アア つらさ 別れのつらさ (ソラコイ) お わか エエ 逢うて別れが (アラなけりゃよいー逢うて別れが なけりゃよい) |

| アア やらと どうしたんじゃいのやらと (ソラコイ) お だ な エエ 思い出しては (アラ泣くわいのー思い出しては 泣くわいの) |

| まがき アア もくで 間垣のもくで (ソラコイ) ゆ はな さ エエ 結われながらも (アラ花が咲くー結われながらも 花が咲く) |

| ち アア なんじゃいの 散らばらななんじゃいの (ソラコイ) まめ ち エエ 豆をまいたような (アラ散らばらとー豆をまいたような散らばらと) |

| いちり せんり アア 一里 千里が一里 (ソラコイ) あ またせんり エエ 逢わずもどらば (アラ又千里ー逢わずもどらば 又千里) |

| おも おど おも アア 思うて 踊ろうと思うて (ソラコイ) ぼん そめ エエ 盆のゆかたを (アラ染めおいたー盆のゆかたを 染めおいた) |

| おど ぼん おど アア 踊り 盆には踊れ (ソラコイ) ぼん くや エエ 盆がすぎたら (アラ口惜しかろー盆がすぎたら 口惜しかろ) |

| くや アア ないわいの 口惜しはないわいの (ソラコイ) じぞうまつ は エエ お地蔵祭りが (アラ早ようござるー) |

アラ どっしゃどっしゃどうえ て おど 手おさかたねて どっしゃ踊れ ソレ どっしゃ〜ど |

| 隊形−輪踊り 進行方向−時計方向に進む |

|

|

|